朱哲琴和她的音乐一样,充满神秘感,关于她的行踪、消息,媒体上不过是只言片语略过。这个不食人间烟火,充满民族风情的女人,真实生活中却简单到让人意外:身上没有环佩叮当的多余配饰,言谈中亦不传播佛法宗教,除了做音乐,朱哲琴生活中最多的时间都是在旅行,把时光和空间的馈赠,积蓄沉淀,转而发酵出触动人灵魂的音乐。

因为简单,所以朱哲琴才会散发出神秘的气质。她所创作出的音乐让我想起爱因斯坦的那句话:宇宙中一切物质都不存在,唯有精神永恒。

在朱哲琴的微博中,能够准确的看出今年她一直忙于新展和一些设计产品的内容,除此以外就是在各地采风。而微博中反复出现的“看见造物”,是朱哲琴从口转而向手的艺术实践。

早在2009年,受邀成为联合国开发计划署中国亲善大使的朱哲琴,和联合国开发计划署共同发起了“世界看见”行动。该行动从民族音乐及民族手工艺两部分展开工作,旨在推动传承与发展中国文化,推动民艺、“中国创造”。过去9年多里,朱哲琴联合国内外当代著名设计师,深入内蒙古、云南、贵州、西藏等地,探访采集民族手工艺技术,力求挽留住这些濒临“绝迹”的艺术。

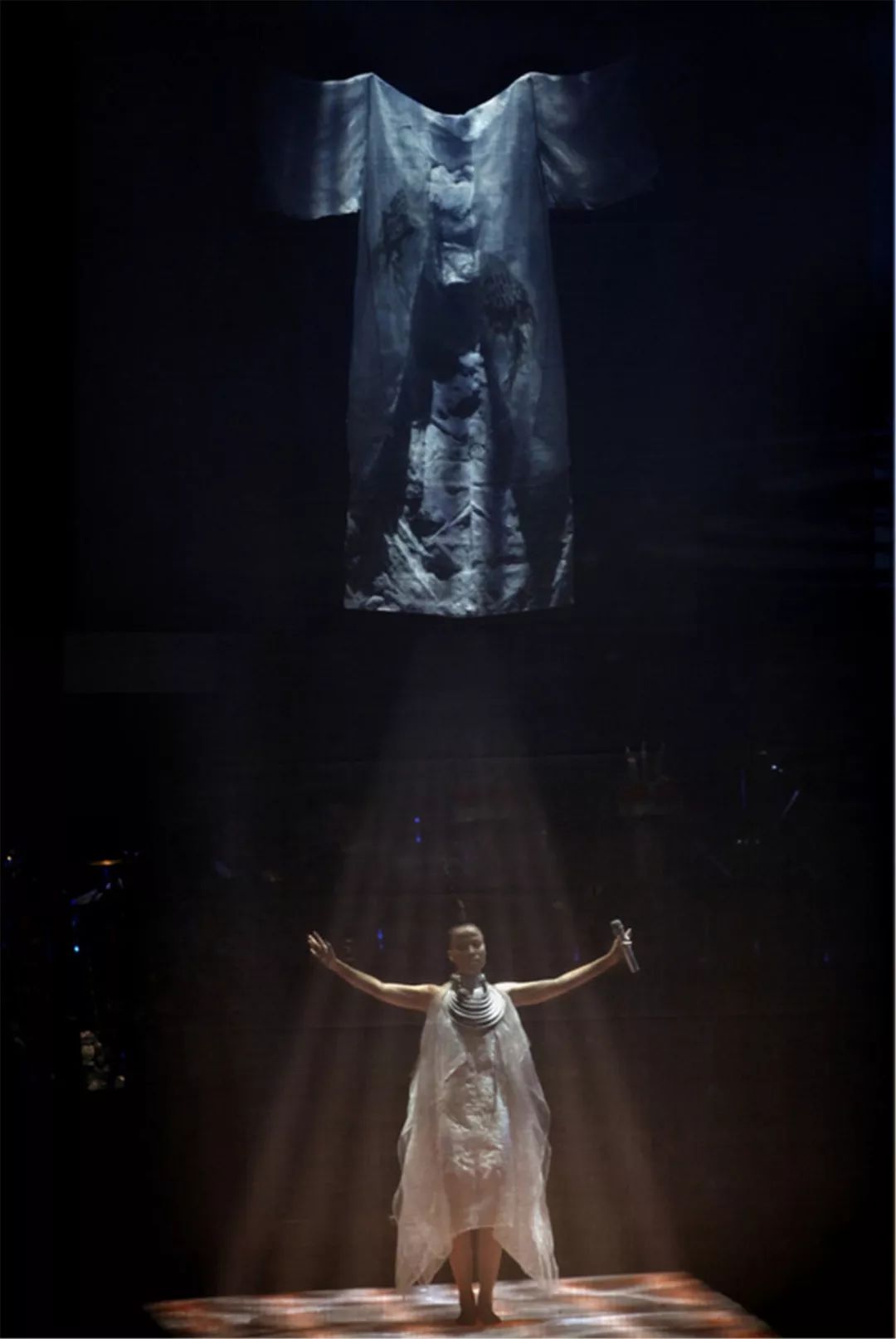

大众眼里的朱哲琴,一直以来都是享誉世界的音乐人。当她身着有上千年历史的香云纱制成的服饰,亮出自己的“看见造物”时,大家才发现,原来这么多年,朱哲琴的事业已经横跨音乐、艺术和时尚设计等多个领域,正在推动中国的民艺复兴。

美是最主观的东西,但却折射了每个时代以来,人类的不同面貌和精神。西方有哥特、巴洛克、洛可可、新古典主义、浪漫主义以及16世纪以来的现实主义和印象派等等艺术流派,而中国历朝历代也有不同的审美标准。随时代的发展,美的标准一直在被重新定义。

对于当下的生活美学,朱哲琴认为:“美其实就是人通过你自己的喜好特征对认可的东西的不断塑造,是每个时代的人在那个时代背景下产生的一种独特的东西,这种不同时代对美的领悟所形成的历史,形成了人类文明的链条。”

然而,虽然中国的经济发展迅速,但是在美学和设计上,仍然缺乏“原创力”,主流审美一味迎合、效仿西方美学。其实,日本也经历过类似的阶段,但他们通过将意识形态从社会顶层完整贯彻到民众的民艺复兴,成就了一个当代日本的美学体系。中国原创对中国文化的重新解读,是这个时代共同的认知。

朱哲琴发现,民艺复兴离不开文化创意产业,但只是仿古还远远不足,更需要创意,要从传统中找出跟当代结合的创新,还必须落实到产业才可以普及到老百姓的生活中去。再这个想法之下,“看见造物”逐渐形成一个产品系列。

倡导“上乘非奢侈”美学精神的“看见造物”,此前推出的作品均是为中国的传统手工艺特别定制,传递手工艺与设计的精湛。朱哲琴表示,“我认为中国不应该仅仅满足于我们祖先创造的文物,也不应该跟风西方当代。我们该贡献一些新的创造。2013年,“看见造物——米兰三年展特展”在米兰举行。2014年,在保利设计品专场春拍上以80万元价格成交了特别订制限量版的“看见·戏石屏风”。2015年,推出适合大众生活的实用设计良品“看见民生”系列作品并展示售卖。同时,发起“1+5 传承计划”,将品牌商业所得的10%资助一个老艺人带5个徒弟。

“上层建筑的精神要触达底层,它是以器载道、传承立美之践行者。中国的文化创意产业是个新事物,西方的奢侈品牌在整个世界成功两三百年了,慢慢的开始走下坡路。”朱哲琴近几年都在忙于这一个项目的推广,她强调“看见造物”的核心思想,是要传递中国的价值观,她叫它“上乘非奢侈”。

所有人都着急往前跑的时候,朱哲琴愿意走得更慢一点,愿意回头看,看到历史,看到文化,看到更多创意的产生以及传统的保护和传承,也希望这能引起更多人的关注,希望全社会都参与贡献到中国当代立美与民艺复兴之中来。

朱哲琴这一个名字,在全球音乐领域有着非常高的知名度,只是随着网络时代的到来,朱哲琴和她的音乐,慢慢被市场上更多元的音乐类型所冲散,然而真正有价值的音乐总是会经历时间、空间的考验,仍然留存在我们身边。

朱哲琴算是中国乐坛的一个另类人物,她在一层神秘的光环之下进行创作。上世纪九十年代相继推出的《黄孩子》《阿姐鼓》《央金玛》等专辑,来自西域民族的独特神秘空灵的风格元素,让她的歌独树一帜,成为中国第一位具有世界音乐属性的歌者。

1990年,一首《丹顶鹤的故事》让朱哲琴红遍中国。此后,音乐家何训田开始了与朱哲琴的合作,九十年代相继推出《黄孩子》《阿姐鼓》和《央金玛》三张专辑。其中《阿姐鼓》在全球56个国家和地区同步发行,专辑累积销量达三百多万张,让朱哲琴成为享誉世界歌坛的中国女歌手。

“我之所以2010年在音乐上停了状态,我觉得我不是一个重复的歌手。”朱哲琴告诉我们,不要说现在这样,其实最早在小云雀合唱团,或是到了新空气,自己曾经模仿港台歌曲,后来到丹顶鹤时期,再到《黄孩子》《阿姐鼓》,然后到《央金玛》,其实永远都没有在重复以往的自己。

回顾20年的音乐路,朱哲琴一直在创新,实验,她的音乐在业界总是需要消化一段时间,才被大众所接纳、喜爱。比如现在被大家热衷的民族音乐原生态,早在90年代初,《阿姐鼓》就已经实践过了。

用网友的话来说,近几年朱哲琴处于“仙女下凡”的状态,将自己对民族音乐的热爱,落到实处。在蛰伏了四年半之久,朱哲琴走访中国五大民族区,采集各个民族的传统音乐,从音乐人转身变成制作人,带来了新专辑《月出》。

《月出》这张唱片的契机,是朱哲琴参与中国民族文化保护发展项目后的成果。探访了五大民族区,采集了众多音乐采样后,朱哲琴才与几位年轻一起合力完成了这张脱胎于古老民族的音乐专辑。而这一次,朱哲琴第一次担任了唱片的制作人,她在《月出》中收敛锋芒,让灵感随着素材水到渠成。

来到一定的时期内,朱哲琴开始有自己的思考和修行,慢慢地放弃年少时的执着,学会融入和接纳。“我到每一个地方会去入乡随俗,去融入他们,我并未曾发现这个是多么困难。”反而这样的心态之下,世界为她开了好多扇门和窗,而这些“偶得”激发出更多的创作和想象。在《月出》里,朱哲琴以随波逐流的声音,随着她的旅行,她的见闻,与不同音乐人,产生微妙的相互渲染。“完成这样一个过程后,我看到一条更开阔的艺术的路,包括人性那些很丰富的元素。”

在制作《月出》时,朱哲琴没有邀请国际知名制作人做采样混音,资金问题是一方面,另一方面,她也意识到,自己根系里的文化要自己亲手去塑造。被年轻人追捧的日本、欧洲音乐、文化,都是对自己的文化有很深的亲近和了解,再蜕变出普世的作品出来,最终成为一个文化潮流。朱哲琴的采集之旅,原本是文化保护,亲善大使的行为,但对她个人来讲,这却是一次真正的学习过程,“你真的在理解中国的东西,包括手工艺的采集,我觉得我们这一代人在自己的文化面前就是文盲,你文盲怎么再往前面走呢?可能有些有限的源动力、敏感的触觉,对音乐的感受能发挥一阵,但是再往下呢,你就弹尽粮绝了。”

在旁人看来,朱哲琴过去二十多年的音乐生涯达到了中国当代音乐家少有能企及的艺术成就,在中国的音乐版图上,她坚守住一块堪称为“艺术”的阵地。但在这样的高度想到自己的不足,以及中国音乐与世界音乐之间的差距,是朱哲琴不断成长、蜕变的巨大收获。

在经历了4年多后,终于把唱片做出来了。朱哲琴在回忆她制作这张唱片的时候说:“当我一个人走进工作室的时候,我突然觉得特别欣喜,我感觉自己归零了。”做音乐回到了一个简单的心愿——就是你想做这些事。

当音乐成了你自己的事情时,就像回到了十几、二十来岁的一个喜欢音乐的年轻人的状态,什么都没有,就是喜欢。这个让朱哲琴感动,也让她重新充满生命力。在音乐市场低迷的大环境下,音乐家需要通过创作过程让人感觉到音乐还有生命,音乐的消失是因为没有了灵魂,而在这样的一个过程中,朱哲琴找到了属于自己的灵魂。

“不单是我,与我合作的那群年轻人也是,他们找到了那种灵魂,所以他们现在像雨后春笋般成立乐团,又在演出,其实不是为了任何唱片公司商业的目的,就为钟爱这一个。这就是一种原创的精神。我们这个小团队,找到了这样的一个东西,这个太珍贵了。它是一种清流,而且我希望它能影响很多年轻的来者。”

在网络还没有盛行的年代,朱哲琴就慢慢的变成了一个现象级人物了,曾经不少人误以为她是个西藏女孩,后来才知道,她是出生在湖南的姑娘。

朱哲琴,祖籍湖南长沙,生于广州,在家里排行老三。她仍记得小时候夜里睡不着,总觉得身上有虫在爬的不适感。“但是有一天,我爸爸给我做了一台收音机,我开始听音乐了。”她变成了一个被音乐拯救的孩子,那些时而温情、时而激昂的旋律,引她逃离了过敏症,也带她进入音乐的国度。

1990年,朱哲琴毕业于广州师范学院,后在北京、成都、上海学习音乐和声乐。而人生真正驶入幸运的方向,是从朱哲琴认识音乐人何训田开始的。

这是一个现实中的“伯乐与千里马”的故事,何训田知道朱哲琴声音最美的地方在哪里,并能够为她量身定制作品;虽然朱哲琴不是科班出生,唱功存在瑕疵,但是声音有足够的辨识度,与何训田的交流无障碍,这就奠定了两人的完美合作。可以说,朱哲琴与何训田,是相互成就了彼此。

1995年,朱哲琴与何训田合作的《阿姐鼓》专辑,在全球56个国家同步出版发行,引起轰动,朱哲琴以其独特的嗓音和与众不同的思考,成为中国乐坛传奇式人物。该唱片是国际唱片史上第一张在全球发行的中文唱片,为朱哲琴赢来无数国际大奖,也将中国文化传播开去。

此后,她作为东方音乐使者应邀作世界巡访和演出,并接受了《》《时代周刊》《》《》《BBC》《ABC》《CNN》等全球四百多家媒体的采访,积极传播中国民族音乐。

《黄孩子》奠定了她与众不同的音乐基调;《阿姐鼓》则是朱哲琴的标杆,其演唱特点初具形态;《央金玛》是《阿姐鼓》的升级版,声音和吐字进一步形成其个人风格;《波罗密多》在何训田的导引下,尝试宗教主题,仙气十足;《七日谈》是巅峰,集大成者,朱哲琴的声音形态已经很成熟;《如来如去》明亮、开悟,但却依旧是出世与入世的感觉并行;《月出》属于大融合作品,离开何训田的朱哲琴,可以听出她太想要做自己了。

虽然朱哲琴过去一直游弋于民族音乐和现代音乐之间,但是她从没有像现在这样,深入、系统地去感受民族音乐,让她慢慢明白此行的意义。“中国早就应该有人,有更多的人,围绕自己的文化传统出发,真正沉浸进去做一些事,所以我不感觉自己是带个头,而是觉得我应该在这里。”朱哲琴的这番话,已经有了前辈之于后辈的责任心,她试图提供更多的素材与参考给年轻音乐人。

与朱哲琴同时代出道的歌手,现在还活跃的已无几个。朱哲琴之所以拥有二十余年长跨度的艺术生命力,是因为她足够专注。诺奖得主朱棣文在哈佛做过一次演讲,主题是《生命太短暂,你必须对某样东西倾注你的深情!》,而朱哲琴正在用自己的创作,贯穿自己的一生。3岁开始学样板戏,之后学习古典音乐,再到流行歌曲,继而到“新空气”乐队搞原创,然后再到国际化音乐……朱哲琴的生命力,基本上没有音乐的空白区。

对于音乐,朱哲琴一如既往的全情投入。而对音乐带来的更多延展文化、艺术、创作领域,朱哲琴也欣然参与。“每个人生下来就有对真善美的信仰,这个是与生俱来的。大多数人可能在现实中被淹没了;但是我觉得,什么也阻挡不了你对这些内心的东西的相信。因为假如没有它们,生活里还有什么呢?”朱哲琴选择的不只是一种生活态度,更是一种生活哲学。太多人到一定的阶段,随波逐流,而那是朱哲琴特别恐惧的人生,她活着的方式,本身已经是一种值得尊重的“艺术”。

2004年,朱哲琴去印度。清晨她在恒河边漫步。在放置圆木的潮湿小径尽头,是刚刚结束火葬的火葬台。火葬师在灰烬中轻轻一搅,一个冬瓜型的物体径直滚入朱哲琴眼中——副不完整的躯体。之后的整个星期,从菩提伽耶到蓝毗尼,她一直食不下咽,那一幕对她造成了摧毁性的打击:原来生命如此卑微、渺小。

几天后,她抵达北京机场,已然瘦脱了相。那天天气很好,阳光透过舷窗射入机舱,触目尽是温暖的金色。“那一刻我突然领悟到了”,她说:“如果生命是一次旅行,那一定要值回票价。我活着,就要创造更好、更美的东西。”返回搜狐,查看更加多